導入事例確かな専門知識で顧客の為替ヘッジニーズに対応

地方銀行のデリバティブ業務の牽引役を目指す

横浜銀行

国際営業部 リーダー 岡田裕之氏

同 杉本学氏

- ご利用中の製品

- QUICK Open Skill

横浜銀行はQUICK Open Skill「通貨オプション業務支援プログラムー通貨オプションに精通したセールス養成カリキュラム」を2024年11月に導入しました。TARF※1の導入を控え、地方銀行の為替デリバティブをリードしていく存在を目指し、銀行業界の中でもトップ水準のクオリティーを提供していきたいという横浜銀行。2025年度から始まった中期経営計画の中においても為替デリバティブ業務を柱の一つに据えています。国際営業部の岡田裕之氏、杉本学氏に、地方銀行における為替デリバティブのニーズ、研修内容と実務とのつながり、今後の業務の展望などについてお話を伺いました。

※1 為替デリバティブの一種で、特定の為替レートに達するまで一定の利益を積み上げることができる金融商品(TARF:Target Accrual Redemption Forward)

導入の効果とポイント

- 為替デリバティブを取引拡大の大きな柱に

- 顧客目線に立ったリスク説明に欠かせないノウハウを習得

- 顧客へのソリューション提供の強化にスキルを活用

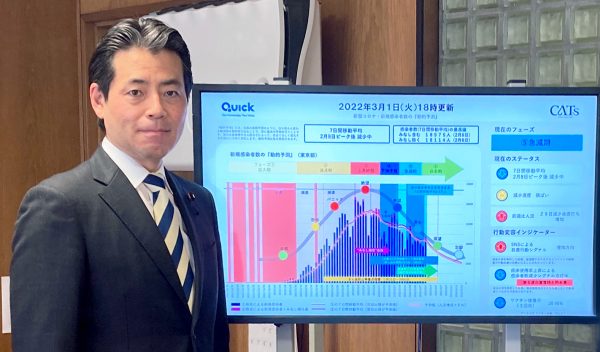

Q.現在携わっている業務についてお話しください。

岡田氏

私は国際営業部を志望して2024年10月に中途採用で入行しました。国際営業部は事業支援、企画、拠点統括の3グループに分かれています。私が所属する事業支援グループは、取引先企業の海外事業、国際業務、外貨面関連の業務、これらに関する支援を営業店と一体となって行っています。

具体的には、取引先企業の海外進出や撤退、現地での販売拡大に伴うさまざまな課題の解決や、それに伴って生じる資金ニーズの発掘などです。輸出入取引を行う企業の場合は、貿易金融や為替リスクへの対応なども主なミッションです。

杉本氏

私が所属する企画グループは、外貨預金の新商品企画などを行うほか、例えば、海外の新しい提携先の選定や、今後国際営業部としてどこの国に出ていくか、新しい拠点のどこに人材供給するか、そういったことを含めて、実際に人を動かしたり、事業支援グループと一体となって営業店により良い商品を提供できるかを考えたりする部署です。2024年10月に配属になったのですが、その前は中国・上海支店に4年9カ月在籍していました。

Q.実際に研修を受講してみた感想をお聞かせください。

杉本氏

最初は聞き慣れない言葉が多くて、正直「ちょっと難しいな」と感じましたが、講義が進んでいくと、講師の方が、言葉一つ一つの意味にとらわれるのではなく、デリバティブの本質部分をしっかり説明してくれていることに気づきました。金融機関のセールス担当者の目線に沿った内容になっているので、お客さまにもリスクをしっかり説明できるだけの知識はついてきたな、という実感があります。

2019年くらいまで当行の中では、あまり為替デリバティブという話題自体が出ていなかった印象ですが、その後円安が進むにつれて、お客さまの為替リスクに対するヘッジニーズが強くなり、そこでお客さまもヘッジ商品の一つとしてデリバティブが有効な手段だと認識し始めたところです。

そうした背景もあり、横浜銀行の為替デリバティブをお客さまにしっかり提案できる体制作りを進めています。商品拡充としてのTARF導入に加え、やはり我々一人ひとりが一から知識をつけていかなくてはならず、そのための教育投資をするという判断があり、今回の研修の導入へとつながっています。

岡田氏

私は転職2回目ですが、前々職の地方銀行では、営業店でも本部でも為替デリバティブの取り扱いをしていました。自分としては実務経験もあって一定の知識もあったつもりでしたが、この研修に参加してみて、市場参加者の温度感などを捉えきれていなかったことに気づきました。それまではお客さまからオーダーをいただいて、それをそのまま市場営業部門に伝えていましたが、実はきちんとした知識を持ってマーケットと交渉をしていれば、また違った答えが返ってくるということまでは知らなかったのです。そのあたりの気づきをいただいています。

研修には、国際営業部だけでなく、リスク管理部門の行員も参加しています。営業とは違う角度からの質問もあり、別部門の観点の違いが分かって、それがまた面白いところです。

講義を撮影した動画は復習に役立っています。ライブで受けているときは、初めて聞く内容や十分理解できなかった部分もあったりしますが、後で見返すことで「こういう意味だったのか」と腑に落ちることもあります。

Q.研修で得た知識は今後の業務にどのように活かしていきますか。

杉本氏

お客さまがどういうニーズを持っているのか、そのニーズに対して為替デリバティブ商品を導入提案したときにどういうリスクを抱えるかという点は、企画部門としては必ず認識しておかなければならない点です。研修でもリスクシナリオやアフターフォローに関してはかなりの時間を割いてもらっています。今夏にはTARFの導入による取扱商品の拡大を控えているので、そうした内容を実際にどう落とし込んでいくかという議論をちょうどしているところです。

当行が主要エリアとしている神奈川県、東京西南部には、他の地区と比べると圧倒的に海外進出、海外取引をしている企業が多いと感じています。海外営業に関してはメガバンクも含めて激戦区でもありますが、その中で我々が対応し切れていない部分がまだまだあると思います。為替デリバティブを通じて、経常的な外為取引のご利用も増えると考えています。為替デリバティブはお客さまの海外取引支援の大きな柱の一つになっていくのではないかと期待しています。

岡田氏

デリバティブをご利用いただいているお客さまには、リスクについても最初にきちんとご説明しているはずなのですが、いざトラブルがあったときには、そのお客さまにとって十分な説明ができていたのかが問題になります。お客さまにご理解いただくためには、どういう形で説明するのがいいのか、講師の方の幅広な経験も踏まえて講義をしてもらっているので、それがとても役に立っています。

また、営業として実際にお客さまからヒアリングをするときに、デリバティブに関する深い知識があるのと無いのとでは、キャッチアップできる内容がかなり変わってくると思います。お客さまにニーズをいくらご説明いただいても、知識が浅いと結局こちらが持っていきたいところに寄せてしまう。でも、しっかりとした知識を習得すれば、お客さまのニーズの本質を理解して、それに合ったソリューションの提供にもつなげることができると感じています。

- 製品の詳細を見る

- QUICK Open Skill

皆さまのニーズに合わせたソリューションをご提案します。

まずはお問い合わせください。