導入事例「データの遊び場」が課題解決を見出す場に

磨き合いでEBPMの実践を

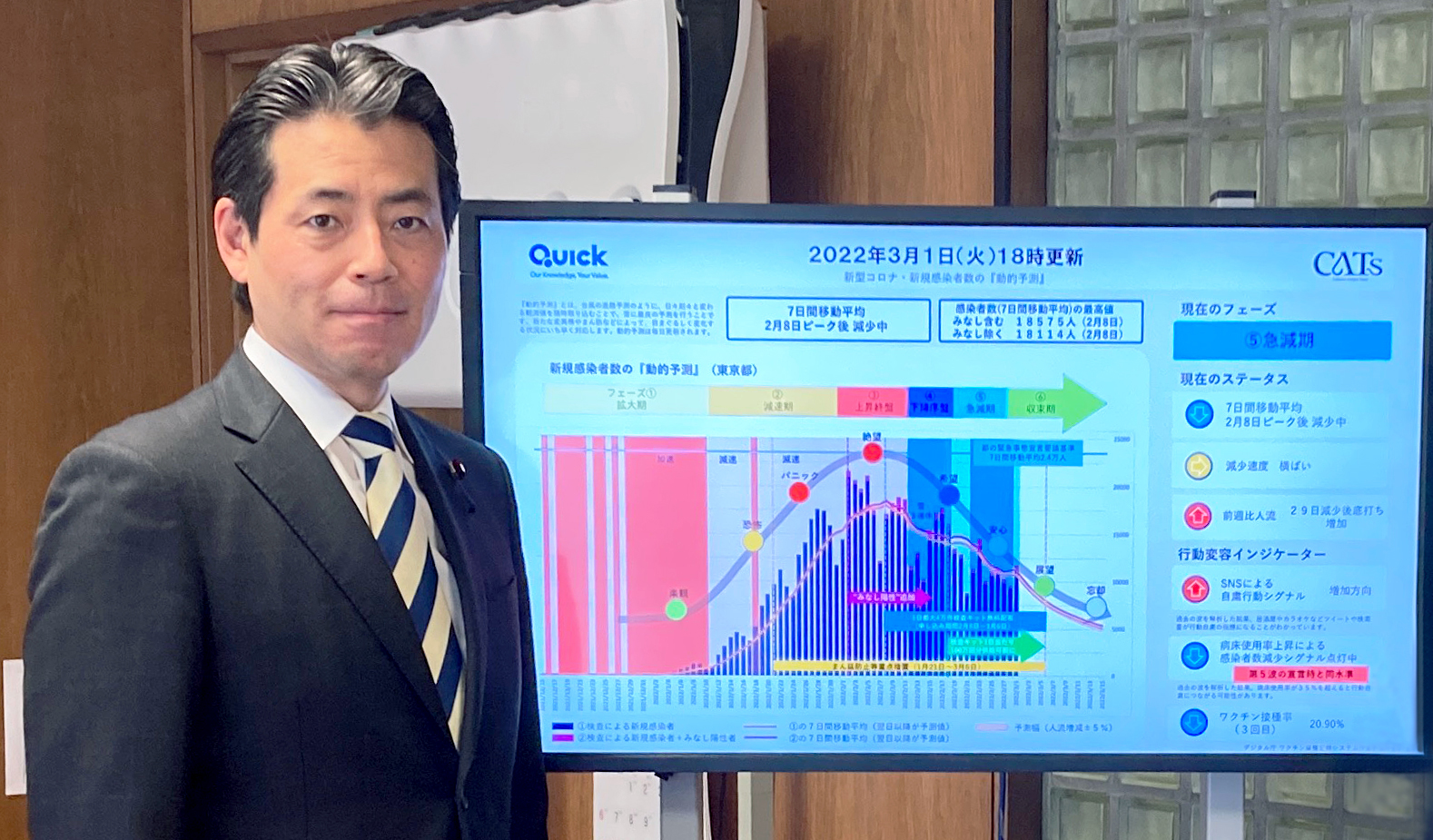

自由民主党

筆頭副幹事長

福田達夫氏

- この事例の製品

- QUICK Data Cast

自民党の筆頭副幹事長、福田達夫衆議院議員は2022年5月、リアルタイム社会経済診断システム「QUICK Data Cast」(QDC)をいち早く導入しました。ビッグデータやオルタナティブデータを用いた新型コロナウイルスの感染予測を有志で公開するなど、データ分析による新たな価値創造に取り組んでいます。「社会課題に対して答えを出していくことが政治の役割」と説く福田氏に、政治の場におけるデータ活用の重要性、データ分析がもたらす新しい地方行政のあり方などについてうかがいました。

導入の効果とポイント

- データ分析が政治と国民の対話を促進

- 地方こそデータ活用でEBPMに磨きを

- データ持ち寄り、課題解決の議論の場形成へ

Q.政策決定の場面におけるデータ活用の重要性についてどのようにお考えですか。

総合商社の調査部勤務から政界に入って感じたのは、柔軟性が欠けているということでした。国会では「一度決まったものは間違ってはいけない」とされているからです。例えば4月からの新年度予算は、1月から始まる通常国会にかける議論、予算委員会にかける議論を経て決まります。いつからこの予算の議論をしているかというと、おおよそ2年前からです。2年前から議論を始め、その後1年かけて研究やヒアリングをした上で、これまでの政策体系や他の法律との整合性を図るための省庁間の複雑な調整を経て、さらに各政党と議論してまとめていきます。そこまで積み上げてきた議論だから、なかなか方向転換ができないのです。このやり方で、「今のような変化の激しい時代にどうやってついていくのだろう」というのが、私の最初の驚きでした。

今は、国民と国政が直結していて、「身近な困っていることも全部、国政でやって」というふうになっています。しかし、この国の政治構造は、生活に近い身近な課題は基礎自治体である市町村が担当しています。国政は、「国単位」の仕事が主務であるため、それに応えるだけの細かい「目と耳」を持っていません。国家行政を運営するのに必要な情報は十分に入ってきますが、きめ細かな情報をオンタイムでつかむのはなかなか難しいです。忙しい国民のニーズに応えるため、世の中のいわば「息づかい」や「脈拍」というものがわかることは、今の時代の国政にとても重要な要素だと思っています。

刻一刻と状況が変わるなかでは、一度方向性を決めても、もう少し細かく、いろんなことを柔軟に修正していくアジャイルな政治が求められます。まずはそのためのアンテナを作ることが必要です。そのアンテナを使うことで、もっと細やかなハンドリングができるようになれば、さらに国民の気持ちに寄り添った行政が実現できるかもしれません。

例えば、ソフトウェアもリリースしたら終わりではなくて、常にアップデートして、少しずつ改善していきますよね。同じように、日々いろんなことが変わっていくなかで、そこに合う社会をつくるには、政治の側にもそのためのデバイスが必要です。さらに、そういうデバイスを国民の皆さんと共有することによって、なぜ変わったのかが理解できるようになります。受け手側にもなるほど、という納得感が生まれるのです。

民主主義は政治と国民のコミュニケーションで成り立つものです。納得感があるからこそ、政治は力がもらえる。その納得感を生むためには、「見える化」できる部分はどんどん見える化していきたい。民主主義における政治は国民からの信頼でしか力を持ち得ないからです。

Q.地方自治体においても、データ分析は力を持つのでしょうか。

地方自治体でこそ、データを活かせると思っています。先ほど申し上げた通り、国民一人ひとりの生活をみるのは、基本的には基礎自治体である市町村です。住民と自治体との間で納得感を持ちながら、地方行政を作り上げていくためのプラットフォームが非常に重要になると思います。例えば、新型コロナウイルス感染対策も、国が仕組みを提供しますが、実際に実務をこなしてきたのは市町村の皆さんです。私の地元の(群馬県)高崎市と東京とでは生活のスタイルも違うし、経済、社会構造も異なる。当然、打たれる対策も異なってしかるべきです。

昔から「地域経済の活性化」「地方創生」と言われていますが、実は地域の経済構造というのは数字で表されていません。例えば「高崎市にこの1年間でどれだけのお金が入ってきて、どれだけのお金が出て行ったか」というデータがありません。国レベルならGDP(国内総生産)、県レベルではGRP(域内総生産)という不可欠な数値があるのですが、市町村レベルだとそういう数字はありません。経験上、直観でわかる人もいるのでしょうが、共有化されたデータがないのです。

これからの日本社会はこれまでよりも、どこに住むかを自分で選ぶ時代になると考えています。自治体側も、そのような国民の傾向に合わせて、選ばれるために磨きをかけなければならなくなります。ところが、地方行政が一番弱いのが産業政策です。産業を自らつくっていかなければいけない理由、必要性が数字上に見えにくいからです。それが見える化され、自治体の中で産業連関表などができると、「この部分を強くすることでお金の循環が増える」といったこともわかるかもしれません。データを使って議論して、それを証明することによって、より正しい方向に政策を作っていくこともできるし、運用することもできると思います。この、地域社会レベルでのEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング=証拠に基づく政策立案)の活用が、日本社会を多様性ある豊かなものにすると考えています。

Q.QDCへの期待、今後の展望を教えてください。

データ活用にはまだまだクリアすべきハードルはあります。一方で、日本人は世界で見ても記録をするのが大好きな几帳面な国民であり、基礎自治体レベルにも相当な量のデータが蓄積されています。数字だけではなく、テキストデータもあるし、映像データも画像もあります。例えば、QDCを導入した同じ規模の自治体同士で、どう使っているかという情報交換ができれば、お互いの磨き合いにもつながります。

市と村では規模が違うから必ずしもそのままでの比較はできませんが、もし同じ規模の市だったら、「あそこでこういうことをしているから、こちらではこういうことができないか」という磨き合いを通じて、政策立案していくのも面白いと思います。

ただし、その膨大なデータを会社や組織などそれぞれ個別に抱え込んでしまっているのが現状です。それらを持ち寄ってビッグデータ化すれば、いろんなことができるのですが、なんとなく「自分のデータは出したくない」という空気があります。背景にはセキュリティ上の問題と、「データで稼ぎたい」ということがあるようです。しかし、その「個」の視点を超えて、力を合わせて「日本社会」の視点に皆が一歩ずつ前に出てくれば、全く異なる力を我々は手にすることができるはずです。例えば、ビッグデータ化したデータ群を使って、デジタルツイン(現実世界から収集したデータを使い、仮想空間上に全く同じ環境を再現するテクノロジー)の日本社会を再現し、その上で社会課題を解決するためのシミュレーションを返し、新しいビジネスモデルを創造する。「これをやったら課題がいくつか解決するよね」という豊かな社会の作り方ができないかなと考えています。

みんながデータを持ち込んで「データの遊び場」を作る。遊び場にはおもちゃが多ければ多いほどいい。でも遊び方は決めない。遊び方は、来た人みんなが勝手に考えるという場を作るのです。データを持ち寄った人たちが集まって、そこから何かしらの課題に対する答えを出す、新しいビジネスを作る、という「ビッグデータフォーラム」のような集まりの場ができてくると面白いと思います。

皆さまのニーズに合わせたソリューションをご提案します。

まずはお問い合わせください。