ESG研究所【ESGブック】インフレ下の外食産業のサステナビリティパフォーマンス

2025年03月27日

総務省が3月21日に発表した2月の全国の消費者物価指数(総合)は前年同月比3.7%上昇した。食料が7.6%上がり、指数を押し上げた。このような状況下、レストラン利用者の財布の紐は一層固くなる傾向にあるようだ。今回の寄稿では、日本の外食産業におけるESGブックのスコア対象企業のサステナビリティパフォーマンスを分析する。

新型コロナウイルスやロシアのウクライナ侵略、イスラエル・パレスチナ情勢の影響による世界的な物価上昇基調に加え、米トランプ政権の関税措置がインフレ傾向を加速させる可能性がある。数年にわたる原材料費などの高騰により、深刻な影響を受けている外食産業(SASBスタンダードにおけるレストラン産業)についてESGパフォーマンススコア・プラス(EPSP)を見ていこう。

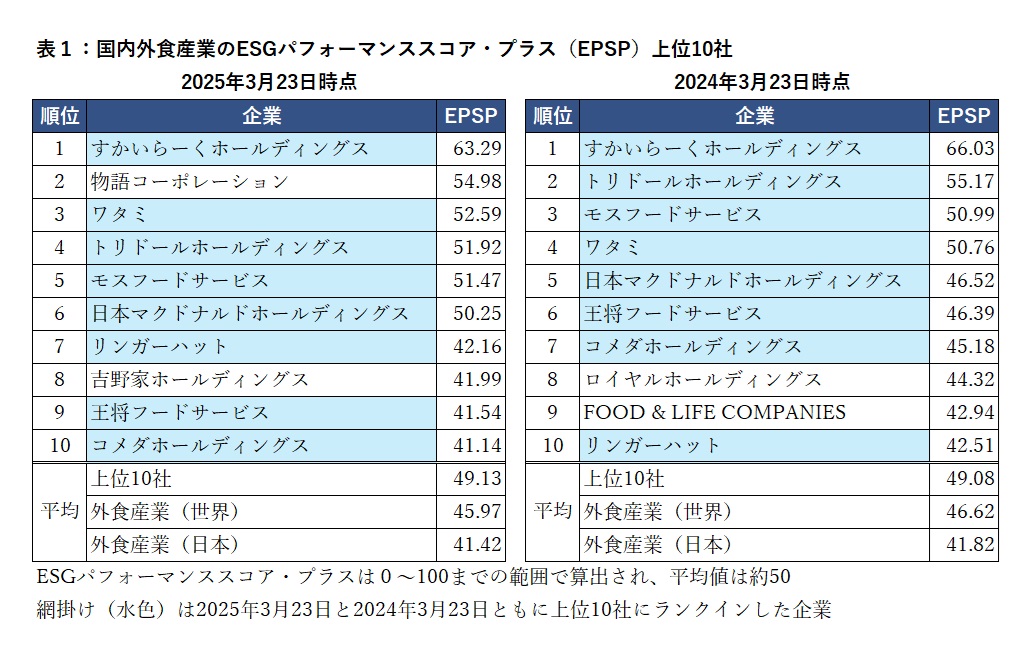

表1は、2025年3月23日と前年同日のスコアを比較した表である。各年、日本企業は25社程度がスコア対象となっており、上位10社のスコアを比較した。この1年間における上位10社の顔ぶれは、ロイヤルホールディングスとFOOD & LIFE COMPANIESが圏外となり、物語コーポレーションと吉野家ホールディングスが10以内に入り、残りの8社は10以内をキープした。

上位10社のEPSPの平均スコアは、2024年3月23日の49.08から2025年3月23日は49.13とわずかに上昇した。外食産業の世界全体(約90社)では、2024年3月23日の46.62から2025年3月23日は45.97とスコアは低下した。日本企業の平均でも、同期間は41.82から41.42と低下していることから、日本企業の上位10社はサステナビリティのパフォーマンスとして頑張っている。しかし、上位10社でも平均スコアが50を下回っているため、サステナビリティのパフォーマンスの改善の余地は大きいと考えられる。

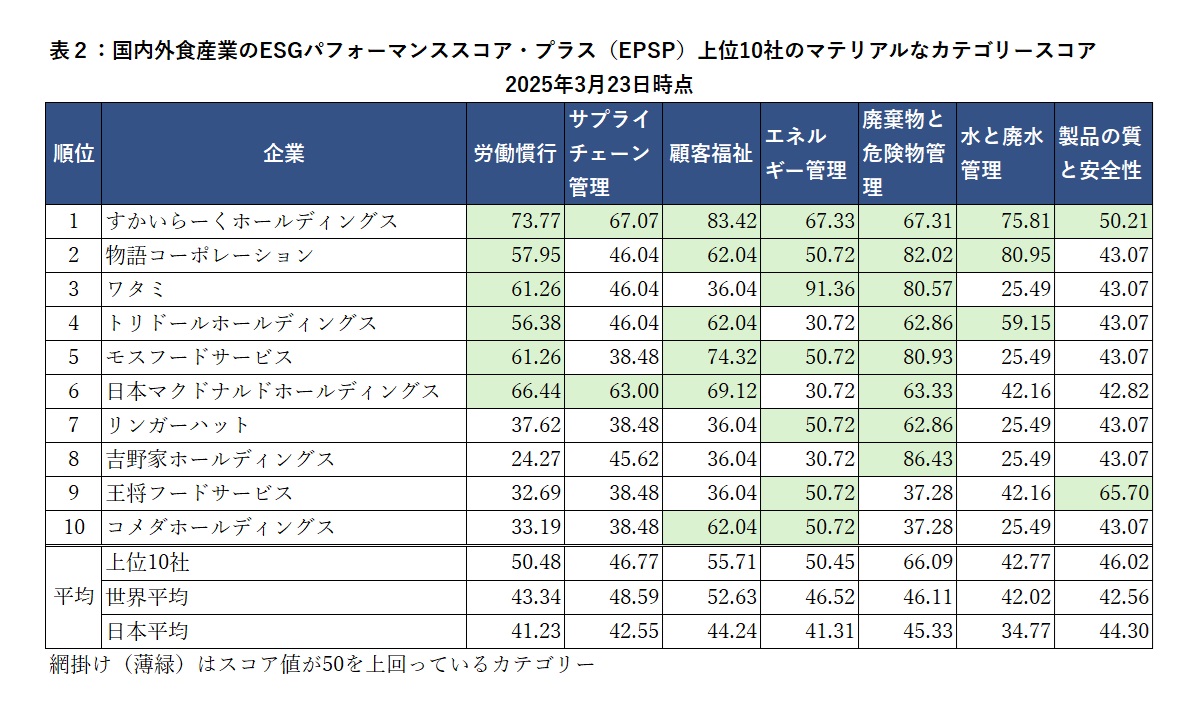

SASBスタンダードにおけるレストラン産業のマテリアルとされるカテゴリーは、全26カテゴリーのうち7カテゴリーである。表2は、2025年3月23日時点の日本企業上位10社のマテリアルなカテゴリーのスコアを示す。7つのカテゴリーは、労働慣行、サプライチェーン管理、顧客福祉、エネルギー管理、廃棄物と危険物管理、水と廃水管理、製品の質と安全性である。

7つのカテゴリーのスコアを見ると、上位10社のパフォーマンスに差が見られる。日本企業トップのすかいらーくホールディングスは、マテリアルな7つのカテゴリーのスコアが全て50以上であり、全体のスコアであるEPSPは1年前から60を上回る水準を維持している。その他上位10社の中で、EPSPが50以上を1年維持しているのは、ワタミ、トリドールホールディングス、モスフードサービスである。1年という短い期間ではあるが、50を上回るスコアの維持は難しいと言える。

外食産業内の競争が激化する中、冒頭で述べたような外部環境の変化が加わり、同産業内の企業がサステナビリティのパフォーマンスを維持・向上させるためにリソースを割くことは困難とみられる。そのような状況下、上位10社、特に1年間通じてEPSPが50を上回る水準を維持している4社は、高く評価できる。

(アラベスクS-Ray社日本支店代表 雨宮寛)