市場改革について議論する東京証券取引所主催のフォローアップ会議で「PBR(株価純資産倍率)1倍割れへの対応の重要性」を提唱した元オムロン株式会社(以下、オムロン)取締役の安藤聡氏が「日本企業に対する株式市場の評価を向上させるために必要なこと」「持続的にPBRを向上し、投資家に評価される企業経営」について、オムロンの取り組みを交えて解説します。

企業経営と切り離せないESG

ESG(環境・社会・企業統治)は企業経営と切っても切り離せません。オムロンは、ESGに起因するサステナビリティの課題を抽出し、これらの課題に対して自発的かつ能動的に取り組み、解決し続けることが中長期的な企業価値の向上につながると考えています。

オムロンはグローバルなESG評価会社から極めて高い評価を得ています。2017年から直近の2023年まで7年連続で「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス(DJSI World)」に選定され、多くの項目において評価ポイントもトップ水準にあります。

他にも「FTSE4Good インデックス・シリーズ」や「MSCIリーダーズ指数」など、国内外の主要なESG指数の構成銘柄に多く選ばれており、オムロンのESG経営に対する外部評価の高さをお分かりいただけると思います。

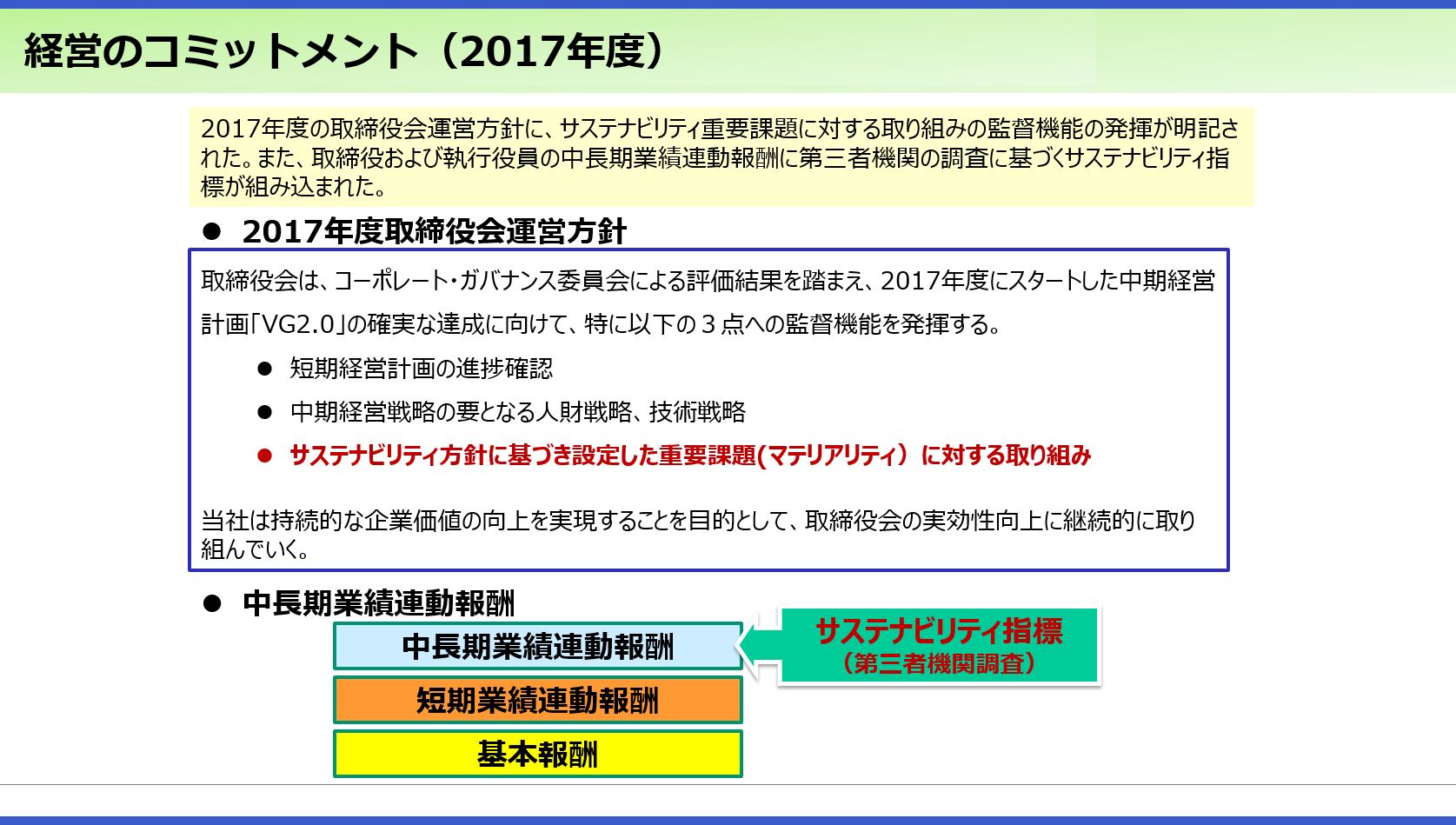

サステナビリティ経営の監督機能を強化

オムロンは、2017年度の取締役会運営方針で、同年度からスタートした中期経営計画「VG2.0」の確実な達成に向けて、取締役会が「サステナビリティ方針に基づき設定した重要課題(マテリアリティ)に対する取り組み」への監督責任を果たすというコミットメント(約束)を標榜しました。

従来はオムロンでも、サステナビリティに対する責任はCEO(最高経営責任者)が負っていましたが、2017年度からはCEOと共に取締役会が最終責任を持つことを明確にしました。目標の妥当性や結果はすべて取締役会がチェックします。改善すべき点があれば指摘し、CEOに対して改善を促す仕組みです。

また、取締役および執行役員の中長期業績連動報酬に、第三者機関の調査に基づくサステナビリティ指標を組み込みました。サステナビリティに対する責任を全うすれば報酬が増え、責任を果たせなければ報酬は得られないという機関設計です。

※参考:株式会社オムロン「役員報酬」

https://www.omron.com/jp/ja/about/corporate/governance/compensation/

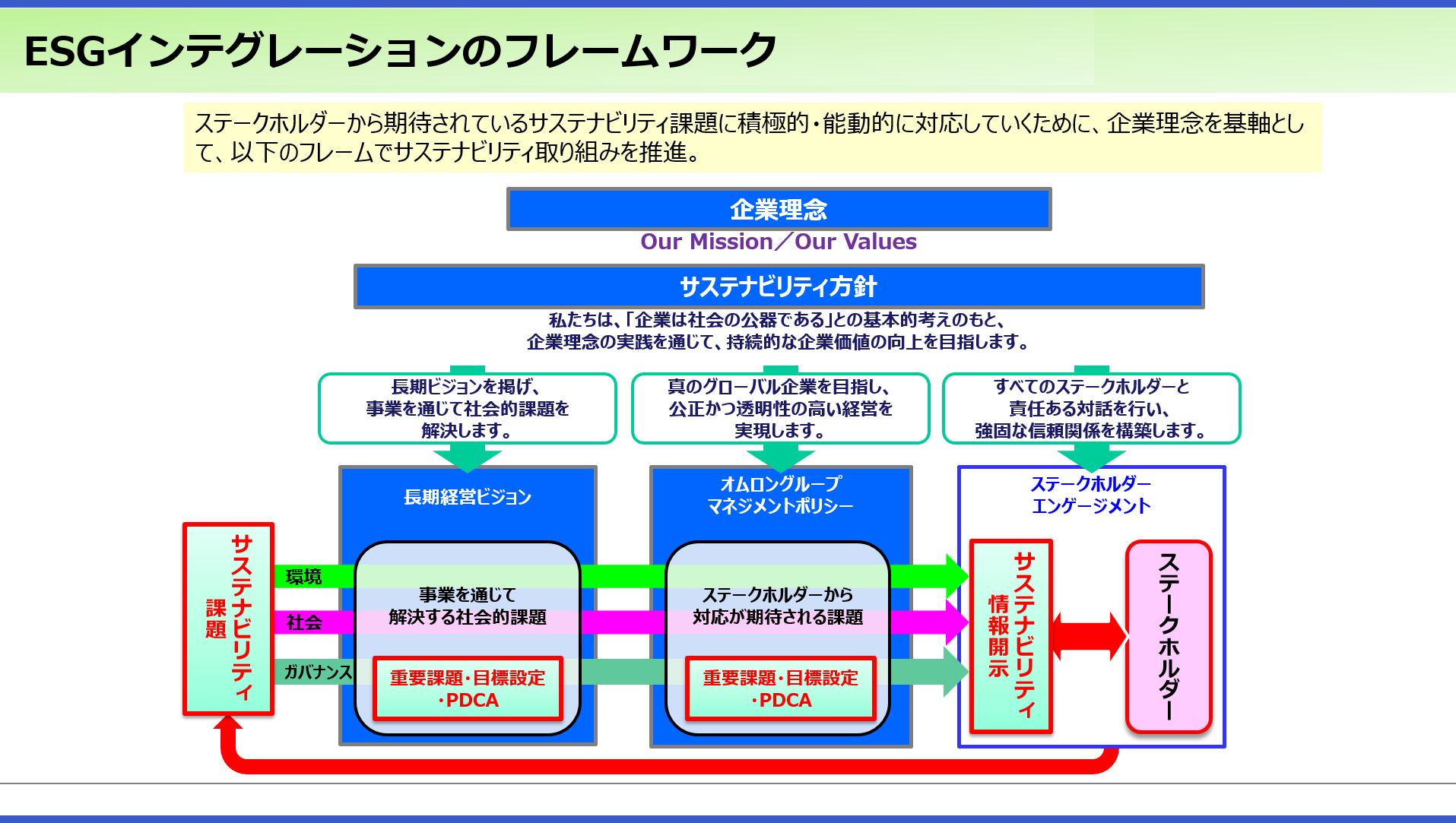

2つのサステナビリティ課題を組み込んだPDCA

オムロンでは、サステナビリティ課題を「事業を通じて解決する社会的課題」と、人権や児童労働、環境など「グローバルなステークホルダーから対応を期待される課題」に分類し、目標設定に基づいてPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回しています。

この2つの課題をESGインテグレーション(従来の財務情報とESG要素を総合的に評価する投資手法)のフレームワーク(枠組み)に組み込むことによって、「事業に直接関係するテーマのみ注力すればよい」ということではなく、「常にステークホルダーの目線を意識して経営を行う」ことができるようになります。そして取り組んだ結果や課題を積極的に開示し、ステークホルダーとの対話から改善点を見出すことで、ESGインテグレーション全体のPDCAサイクルを回しています。

こうしたフレームワークでPDCAを回していくことは、かなりチャレンジングな取り組みです。

例えば、温室効果ガス(以下、GHG)削減問題では、「スコープ3(供給網全体を通じた排出量)」に関する取り組みで、多くの企業が「(供給網の)川上側の企業が排出するデータを得られなければ算出できないので対応しません」と言っていますが、オムロンは自分たちが計算できる範囲で計算し、自らが算出したスコープ3の数値の開示に取り組んでいます。

今後、徐々にスコープ3を開示する川上側の企業数が増えていき、それを見た川下側の企業もGHGの排出量を積極的に開示するようになることで、サプライチェーン全体のGHG排出量の見える化が進展していくはずです。

長期的な価値創造を目指す「統合思考」を徹底

オムロンは、「企業理念実践経営」も「ROIC(投下資本利益率)経営」も「ESGインテグレーション」も、同じフレームワークの中で考えています。そのキーワードが「統合的経営」です。

統合報告書を作成する企業が年々増加しています。財務情報だけで企業価値を判断するのが難しくなった今、特に財務的価値と無形資産を含めた非財務的価値をコネクト(結合)した統合報告書は重要性を増しています。統合報告書は、自社が目指す持続的かつ長期的な企業価値創造の道筋を伝え、ステークホルダーの理解を深めるために極めて有効ですが、報告書そのものに価値があるわけではありません。

組織が部門別の縦割りになり、部門間におけるお互いの連携が取れていない状態を「サイロ化」と言いますが、これが進むと業務効率が低下したり、経営判断に遅れが生じたりします。組織のサイロ化を防ぐには、各部門に横串を刺すためのマネジメントシステムが必要になります。そのひとつが統合報告書なのです。

もともと組織に横串を刺すのは日本企業の得意分野だったはずですが、バブル経済が崩壊し、デフレが長く続いた中で、いつの間にか組織が分断され、縦割りの思考が顕著になりました。「隣の事業部門が何をやっているのか分からない」「自分の部門が成果を上げればそれで良い」という風潮が強まりました。

価値報告財団(VRF)の国際統合報告フレームワークは、長期的な価値創造を目指す「統合思考(インテグレーテッド・シンキング)」を徹底することにより組織の縦割りを打破し、企業全体が価値創造を目指して繋がることの重要性を啓発しました。

ESG経営では、このインテグレーテッド・シンキングを企業価値創造や事業運営に実装する必要があるので、仮に他部門のことであったとしても、課題の存在に気が付いたら指摘して、改善しなければなりません。

たとえ嫌がられても煩わしがられても意見具申を徹底しないと、企業全体の悪しき文化を改革することはできません。オムロンはコーポレート部門と各事業部門が連携し連動する「マトリクス経営」を標榜し、組織に横串を刺すことで、グループ全体の企業価値を高めることに邁進してきました。

「誰がトップを選ぶのか」社長のパフォーマンスを測定

当然、これだけの改革を行うには、ある程度の時間が必要です。改革を実行するにあたり、組織の様々なところで軋轢(あつれき)も生じます。

CEOが「自分の任期中は何事もなく無難に過ごしたい。その範囲で、自分に出来るところをやっていこう」という気持ちで改革に臨んでも、恐らくあっという間に1年、2年、3年・・・と過ぎるでしょう。「気が付いたら何も改革できないうちに任期が終わっていた」ということになりかねません。

オムロンには社長CEOの任期がありません。「社長指名諮問委員会」という独自の機関を設けて、毎年、社長CEOのパフォーマンスを評価して来期も社長を任せるかどうかを決めています。「そろそろ交代」ということになった時は30名くらいの社長候補者をピックアップしたロングリスト(絞り込み前の潜在候補リスト)をつくり、各人の人となりや業績面を含めた評価を細かく見ていきます。こうして30名を振るいにかけて10名に絞り、さらに5名まで絞ったうえで、最終候補者を絞り込む権限を委員会に委ねて次期社長を決めていくのです。

社長CEOは企業価値の最大化に集中する。2006年にその方針を打ち出したのは、創業家である立石ファミリーの3代目社長でした。「創業家に代わる会社の求心力は企業理念」と位置づけ、社外取締役が選任した社長は企業理念の実践と企業価値向上を全力で追求する。

私は、オムロンが世界各国のESG評価会社から得ている高評価は、社長CEOの選任プロセスを含めて、サステナビリティ経営を主軸にした体制に作り変えたことが最大の理由であると考えています。

(=続く)

元オムロン株式会社 取締役

元オムロン株式会社 取締役

1977年慶應義塾大学法学部卒業、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、2007年三菱東京UFJ銀行退職。同年(2007年)オムロン入社、常勤監査役、2011年執行役員経営IR室長、2015年執行役員常務グローバルIR・コーポレートコミュニケーション本部長を経て、2017年6月取締役に就任した後、2023年6月退職。

<主な社外活動>

2014年経済産業省主催研究会「伊藤レポート」委員、2017年「伊藤レポート2.0」委員、「価値協創ガイダンス」策定ワーキンググループに参画。

2014~2017年国際統合報告評議会(IIRC)主催実務者協議会に参加。

2016~2019年GPIF主催「企業・アセットオーナーフォーラム」企業側代表幹事、2022~2023年内閣府主催「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンス検討会」委員を務める。

2016年一橋大学CFO教育研究センター客員研究員、2022年東京証券取引所主催「市場区分見直しに関するフォローアップ会議」メンバーに就任し、現在に至る。

※本コラムは2023年11月9日のインタビューをもとに作成しています。