前回はESGの「E(環境)」に焦点を当てましたが、今回は「S(社会)」について考えてみたいと思います。企業にとって最も身近で重要な「S」に関する課題は、何といっても従業員に関する内容でしょう。コーポレートガバナンス・コードにおいても、気候変動などの地球環境問題への配慮と並んで、「人権の尊重、従業員の健康・労働問題への配慮や公正・適切な処遇」は「リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題である」(補充原則2-3①)とされています。こうした認識のもと、「中長期的な企業価値向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と合わせて開示すべきである」(補充原則2-4①)、「人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである」(補充原則3-1③)といった記述も目につきます。

とはいえ、コーポレートガバナンス・コードにおける記述を逐一追っていくとややこしいので、今回は思い切って論点を整理します。人材に関しては①多様性の確保、②人的資本への投資の充実、③経営戦略と人事との連動、④人権の尊重――といったあたりが具体的に取り組むうえでのカギとなりそうです。ひとつずつ見ていきましょう。

多様性の確保――デモグラフィ型とタスク型

まずは多様性の確保です。コーポレートガバナンス・コードでわざわざ言及されるまでもなく、この点は日本企業における大きな経営課題となっています。パッシブ運用における代表的な投資家であるステートストリートは、後述する人的資本と並び「ダイバーシティの情報開示と実践に関するガイダンス」をわざわざ日本語で公表しています。どこの企業でも、もはや多様性を全く無視しては経営が成り立たなくなってきたと言えます。

ただ、これまでの取り組みはジェンダーや国際性にやや傾きすぎであったかもしれません。多様性には、実は二種類あります。ひとつはジェンダーや国際性など属性に関する多様性(「デモグラフィ型多様性」といいます)ですが、学術研究ではこれらの多様性が増したとしても業績には影響がない、もしくはむしろマイナス、という研究結果が主流です。とりあえず社外から女性取締役を入れて帳尻を合わせる、といったお飾り的な要素がこうした結果を生んでいるのかもしれません。

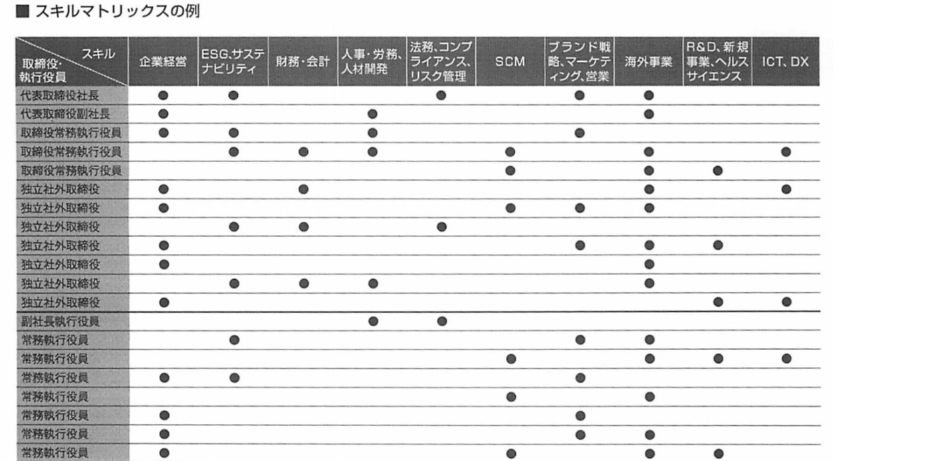

もう一つは、スキルや経験などが生み出す多様性(「タスク型多様性」といいます)です。こちらは、実は多様であればあるほど業績が向上するという研究結果が多くあります。例えば、中途採用人材などはこの多様性の持ち主といえるでしょう。海外、例えば米国などではこれらは当たり前なのでデモグラフィ型多様性のひとつである民族や人種、あるいはLGBTQ(性的少数者)といった要素の方が取り上げられがちですが、終身雇用・年功序列が一般的であった日本においては、外部から異質な要素を持ち込むことのできるスキル型多様性はもっと注目されてよいように思われます。スキルマトリックスなど、スキルを明確化する試みがコーポレートガバナンス・コードで要請されていることも、こうした流れを後押ししています。

図1 スキルマトリックスの事例

(出所:松田千恵子「学び直しコーポレートガバナンス講座」日経ESG,2021.10)

考えてみれば、これまでの日本企業においては「新卒一括採用転職歴なし日本人男子」が「ジェネラリストの正社員として保守本流を歩く」のが当たり前でした。こうしたデモグラフィ型多様性もタスク型多様性もない状態で、なぜ昔は好調な業績を維持できたのでしょうか。

一言でいえば、求められるものが違ったから、といえます。当時はいわゆるモノづくり、それも大量生産・大量消費を前提として、それを効率的にこなす労働力が評価されました。こうした場合、何か命令をすれば一糸乱れずそれに従う均質性の高い方が労働生産性の向上に寄与します。従って、均質性の確保こそが、モノづくり大国ニッポンの強さの源泉であったともいえます。

しかし、今では時代が変わりました。希少性やユニークネスがなければ消費者は見向きもしません。モノづくりにしても、モノだけではなく「+アイデア」の要素が肝となってきます。アイデアは人の頭の中から生まれるものですから、なるべく「違う頭」が沢山あった方が良いということになります。多様性によって情報生産性の向上を目指す時代となったということです。

こうした時代の変化に、企業はなかなか追いつけません。それが最も顕著なのは、今回のコーポレートガバナンス・コードの改訂で名指しされた中核人材における多様性の問題ではないでしょうか。具体的に言えば、企業の執行をリードする中心的人材、例えば執行役員などにおける多様性です。企業で最も多様性から遠い位置にいるのはこのレベルの人々かもしれません。筆者がある業界を調べた限りでも、女性取締役の割合は9.7%である一方、女性執行役員の割合は2.2%という結果が出ています。お飾りも含めて何とか女性の社外取締役を調達して取締役会の多様性については確保する一方、そうしたお飾りができない内部の状況は、相変わらず昭和的人事が横行している様が浮き彫りになっています。

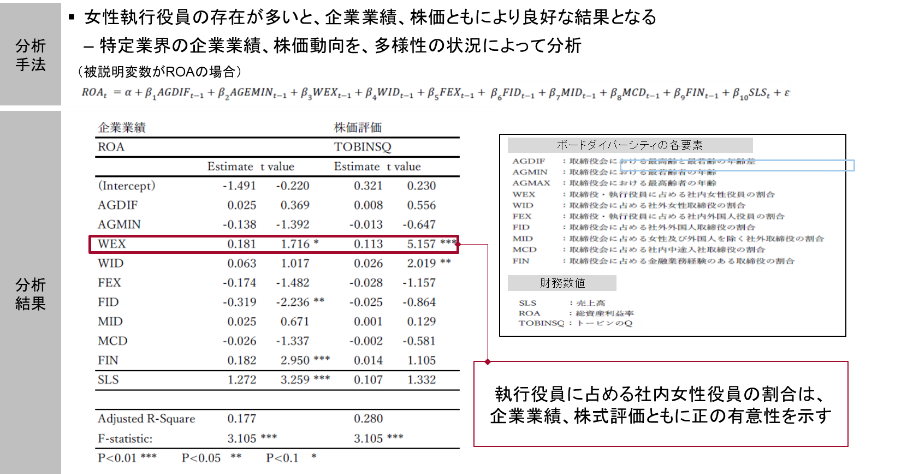

しかも、女性の社外取締役が多くても業績には影響がない一方で、女性の執行役員は多ければ多いほど業績にポジティブな影響を与えることも明らかになりました。付け焼刃の多様性は意味がないですが、本格的に腰を据えて挑めば業績への良い影響があるということです。ちなみに、株価に対してはどちらも正の影響を与えていますが、これには、女性取締役が一定数以上いただけで「多様性先進企業」などとカテゴライズしてしまうような投資家側の見方も影響しているのかもしれません。今後は、外部招聘などではごまかせない、企業内部の本当の多様性を見極める動きが盛んになってくることでしょう。

図2 多様性と企業業績、株価評価の関係

(出所:松田千恵子(2020)「ボード・ダイバーシティは投資意思決定に影響を与えるか?」異文化経営研究(17),63-78

人的資本への投資の充実――企業自身が選ばれる場に

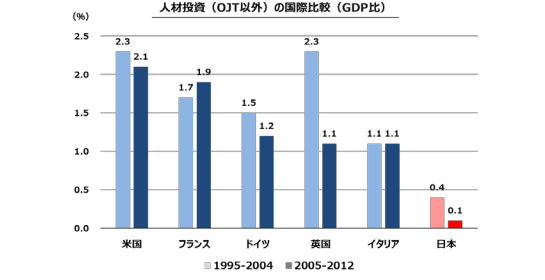

次に、人的資本への投資の充実に関してみてみましょう。コーポレートガバナンス・コードにおいて繰り返しその必要性が叫ばれる一方、日本企業の現状はお寒い限りのように見えます。

図3 人材投資(OJT以外)の国際比較(GDP比)

(出所:経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書」~ 人材版伊藤レポート ~2020年9月

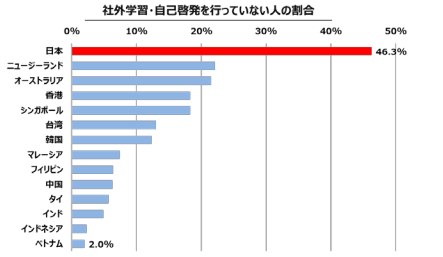

投資される側である人材、すなわち従業員の方も自己研鑽を絶やさず、というわけにはいっていないようです。

図4 社外学習・自己啓発を行っていない人の割合

(出所:経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書」~ 人材版伊藤レポート ~2020年9月

ただ、これらの結果を鵜呑みにするのも危険かもしれません。図3ではOJTにかける時間や労力が含まれていません。日本企業において仕事に習熟するためのレッスンの多くがOJTであることを考えると、それも踏まえた比較が必要のようにも思えます。また、図3について裏返せば「これまでは、さして勉強する必要がなかった」ともいえます。自らビジネス書を紐解いたり、MBAなどの取得に励んだりしなくても、上司や先輩との密度の濃いコミュニケーションの中で必要なことは自然に覚えていくというのが日本企業における人材育成の基本だったからです。

また、いったん就職(就社)したらほぼ定年まで一つの会社に居続けることが前提であり、そうした雇用保証の代わりに辞令一枚でどんな仕事でも就くというジェネラリスト型の人事を行っているのであれば、特定分野についてせっせと勉強をしなければ職が得られないとか、スキルを磨かなければ昇給しない、などという切羽詰まった悩みとも無縁です。要は、図3や図4は「家族主義の中での幸せな日本企業の従業員」の状況を表しているとみることもできます。

問題は、それだけではどうも済まなくなってきたことです。一つ一つの分野が高度化し、取り組むべき課題が深化してくると、数年ごとにローテーションしていくような人事では太刀打ちできなくなってきました。物事が進むスピードも著しく早くなり、40代も後半になってから漸くジェネラリストの中での選抜が始まるといった悠長なことを行っていては経営人材を生み出すこともできなくなってきました。人材の流動化も進み始め、ある一つの会社における特殊合理的な適応術を身に着けても、それが生涯にわたって自らの武器になるとは限らなくなってきました。外部人材市場においても評価されるプロフェッショナルへの志向は、特に若者を中心に強まっています。

こうなってくると、会社依存型の人生は却ってリスクかもしれません。自分で自分のスキルを磨いて世の中を渡っていくことが必要になるでしょうし、そうした考え方に理解のある企業ほど有能な人材を集めることができるでしょう。企業は従業員に対して勉強することを要請しがちですが、「他人に対して変わることを要求する」前に、まず「自分(=企業)が、有能な人材に選ばれるような魅力的な場所になる」ことを目指す方が重要であることを意識すべきと思います。

経営戦略と人事との連動――普遍の軸こそ確認を

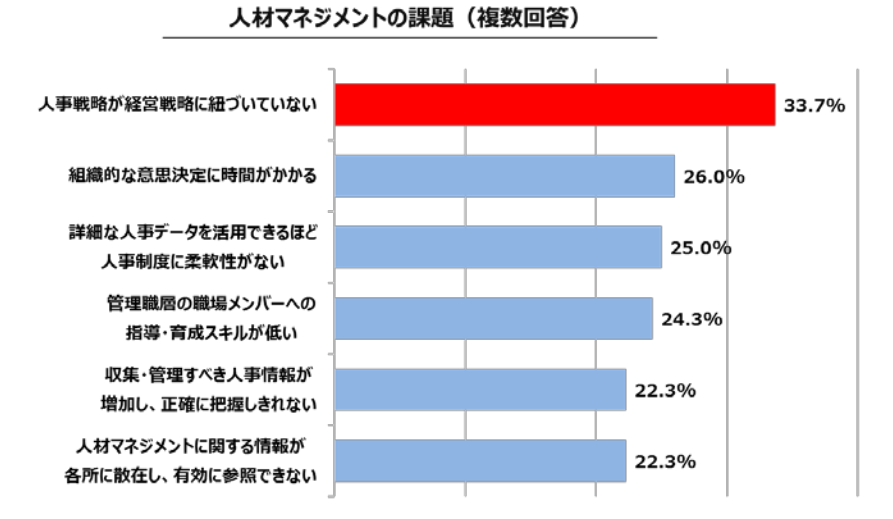

三番目に挙げられるのは経営戦略と人事との連動です。よく人材戦略と言いますが、人材について独立した戦略が成り立つという考え方はどうもしっくりきません。そもそもの会社の目指すところがあり、そこに到達するためにはどういった人材という重要な資本が必要なのかを考える、という道筋の中で初めて戦略的な人事といったものが考えられるべきなのではないでしょうか。そういう意味では、これまで日本企業において経営戦略と連動した人事などは全く考えられてきませんでした。そもそも経営戦略自体きちんと立てられているのかという問題もありますが、そうした軸に沿って人(ヒト)という重要かつ限りある資本をどのように配置し、価値向上を目指すかという考え方が、従来の人事機能にあったかというと、おそらく答えはNoでしょう。人材は労働力という名のコストとして扱われ、人事部門という名の労務担当が、オペレーションレベルの制度やルール作りなどにひたすらいそしんでいた昭和の昔の名残が未だ色濃く残っているようにも見えます。

図5 人材マネジメントの課題

(出所:経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書」~ 人材版伊藤レポート ~2020年9月

最近、大手企業において経営企画部門の担当役員が人事部門の担当役員に横滑りするといった事例が出てきています。こうした動きは、昭和の残滓を一掃しようという経営陣の意思の表れなのかもしれません。しかし、これも一筋縄ではいかないでしょう。在庫削減といったモノの管理や、株価向上策といったカネの世界とは違い、ヒトの話はそれぞれの国の風土や仕事観、人生に対する考え方などにも関わってくるからです。従って、海外の実態をよく知りもせずに、安易にジョブ型の導入などと浮かれるのは避けたほうが良いと思いますが、一方で昭和の昔に揺蕩っていることももはや難しくなってきています。こうした難しい世界である人事に切り込むにあたっては、実は会社の目指すところ、つまり経営理念や経営戦略という普遍の軸から始めるのが手っ取り早いとも言えます。

人権の尊重――企業のウチもソトも再点検

最後に、人権の尊重についてみておきましょう。この要素は、より広く社会問題的な捉えられ方をすることが多いようです。ただ、これも理想を唱えていれば良いものではもはやなく、自社の経営戦略と大きく関わってくる生々しい要素であることはもはや自明です。アパレル業界におけるウイグル問題や、多くの日本企業におけるミャンマー問題などを挙げるまでもないでしょう。また、日本企業における外国人技能実習生の問題は、今後看過できないものになってくるでしょう。仮に、「ウチは大手企業でしっかり対応はできている」と思っていたとしても、取引先もそうであるとは限りません。大企業が構築したサプライチェーンの中には下請けの中小企業なども多く存在します。こうしたサプライチェーンの中で発生する問題についても知らぬ存ぜぬでは済まなくなっています。

加えて、企業内部においても人権の尊重はより重要になっています。今年6月1日には改正「公益通報者保護法」が施行され、通報者の保護がより強く求められるようになります。ハラスメントが日常茶飯事という企業も未だ存在しますが、これも立派な人権侵害です。「ウチの仲間なのだから」といった理屈は通用しません。そういう意味では、企業においてウチとソトを分け隔てる敷居はどんどん低くなってきているともいえます。ソトで駄目なことはウチでももちろん駄目なのです。これは、先述した多様性の確保や人材の流動化などにも共通して言えることかもしれません。ソトで求められる要素はウチでも求められるようになり、終身雇用と年功序列でウチに囲い込んでいた人材がソトに出ていく敷居はどんどん低くなっているということでもあります。

こう考えてくると、当然ながら人事部門という存在も大きく変わっていかなければなりません。数ある本社機能の中でも、これまで中枢であったがゆえになかなか変化してこなかった人事という機能を根本から見つめ直してみる重要な機会、それがまさに今なのではないでしょうか。

東京都立大学大学院 経営学研究科教授

東京外国語大学外国語学部卒、仏国立ポンゼ・ショセ国際経営大学院経営学修士、筑波大学大学院企業科学専攻博士課程修了。博士(経営学)

株式会社日本長期信用銀行にて国際審査、海外営業等を担当後、ムーディーズジャパン株式会社格付けアナリストを経て、株式会社コーポレイトディレクション、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社でパートナーを務める。企業経営と資本市場にかかわる実務、研究及び教育に注力している。

キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社IHI社外取締役、キユーピー株式会社アドバイザリーボード委員他、事業会社の社外取締役、公的機関の経営委員等を務める。

掲載日:2022年3月11日