生成AIは画像の扱いが得意か?

生成AIの主な活用法の1つに画像の生成があることは周知のとおりである。ChatGPTなどの対話型の生成AIツールでも、ある程度の画像生成はできるが、画像生成に特化した「Bing Image Creator」「Stable Diffusion」「Canvas AI」「AIピカソ」といったツールを使えば、無料サービスであってもかなり立派な画像を生成してくれる。古い白黒写真を綺麗にカラー化してくれるだけでなく、動きのある動画へ変換してくれるサービスすらある。

そこで画像生成AIツールを使って、「製造業において価値創造プロセスが株主価値を高めるメカニズムについて、図を描いてほしい」とリクエストしてみたところ、以下のような画像を生成してくれた。なかなか絵心のある綺麗な図を作成してくれるではないか! 不覚にも感心してしまった

生成AI作成(製造業において価値創造プロセスが株主価値を高めるメカニズム図)

しかしながら、この図は何も語っていない。読み取れるワードは「Value Creation」ぐらい。その他の項目は怪しげな呪文のような文字列が並んでいるだけで、正確には読み取れない。製造業と指定したため、機械設備が何かを生み出しているイメージが描かれ、そこから生み出されたものが相互に関連してValue Creationに結び付けられているということは伝わる。ただ、それぞれのファクターが何であるかは理解できず、結局は何も語られていないことに気づく。

この図を見て思うのは、「自社のイメージを伝えるために工夫した図を描いたものの、実際には何も伝わってこない」という類の図やイラストが、実は多くの統合報告書に散見されることである。たとえば、ある建設会社の統合報告書の「都市開発のビジネスモデル」の説明のページで都市のイラストが描かれ、所々が大きな丸で囲われていて、そのキャプションとしてビジネスモデルの説明が書かれているものがあった。しかし、その丸で囲まれたイラストとビジネスモデルの説明との間に何の関連性もなかったことに衝撃を覚えたことがある(その図を示したいとも思ったりもするが、企業が特定されてしまうため、残念ながらここでは割愛させていただく)。何の関連性もないイラストは正直言ってノイズでしかない。もし図・写真・イラストを使うのであれば、曖昧としたイメージを伝えるためではなく、より深い理解をもたらす説明的なものに限定すべきだと感じる。

生成AIは図の解釈が苦手

これまでの経験から、(良い?)イメージを醸しだすように描かれた図は、実は生成AIにとって「解釈」することが難しいということを感じている。生成AIは画像を「生成」することには長けているかもしれないが、画像を解釈することについてはまだ発展途上にある。

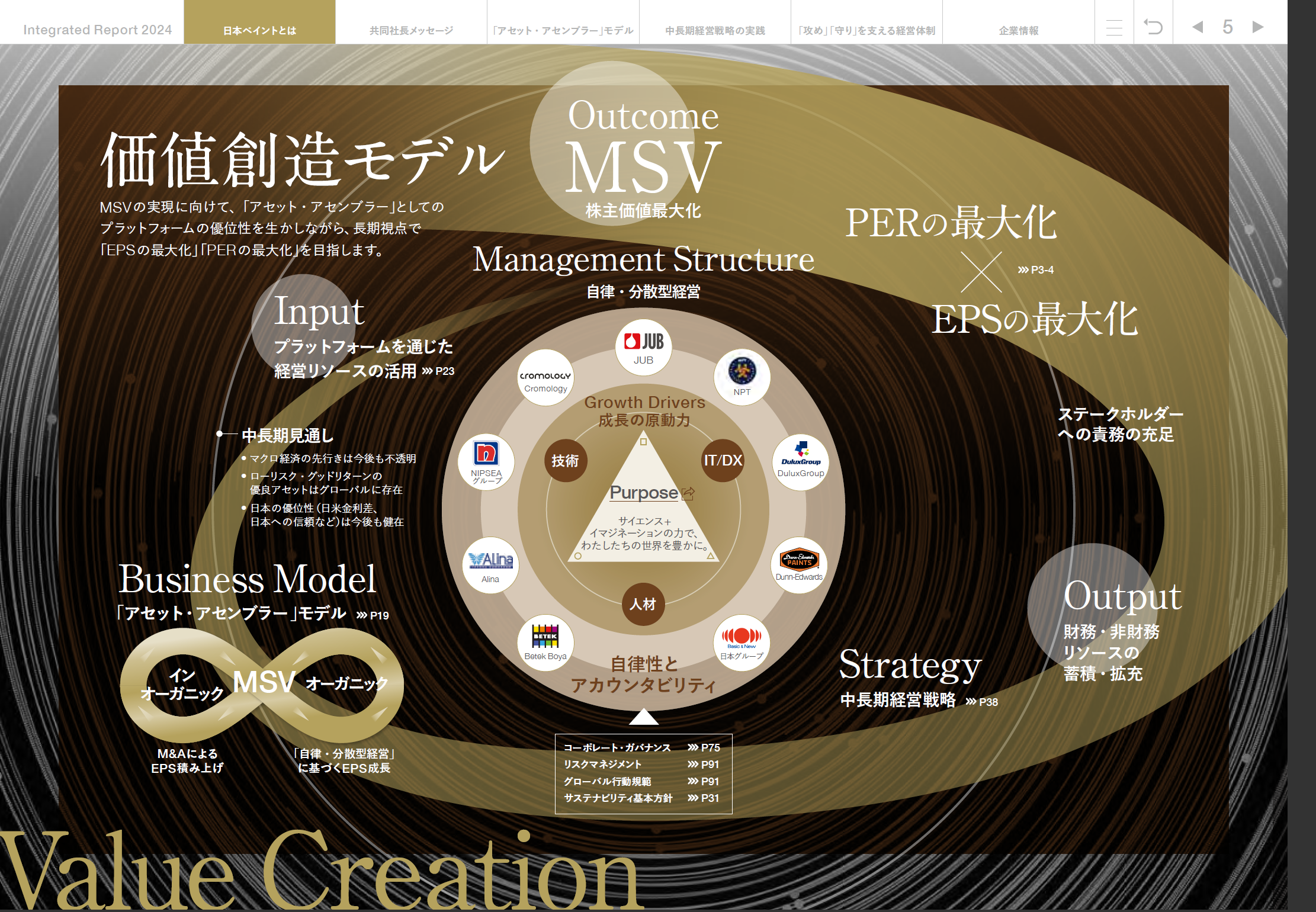

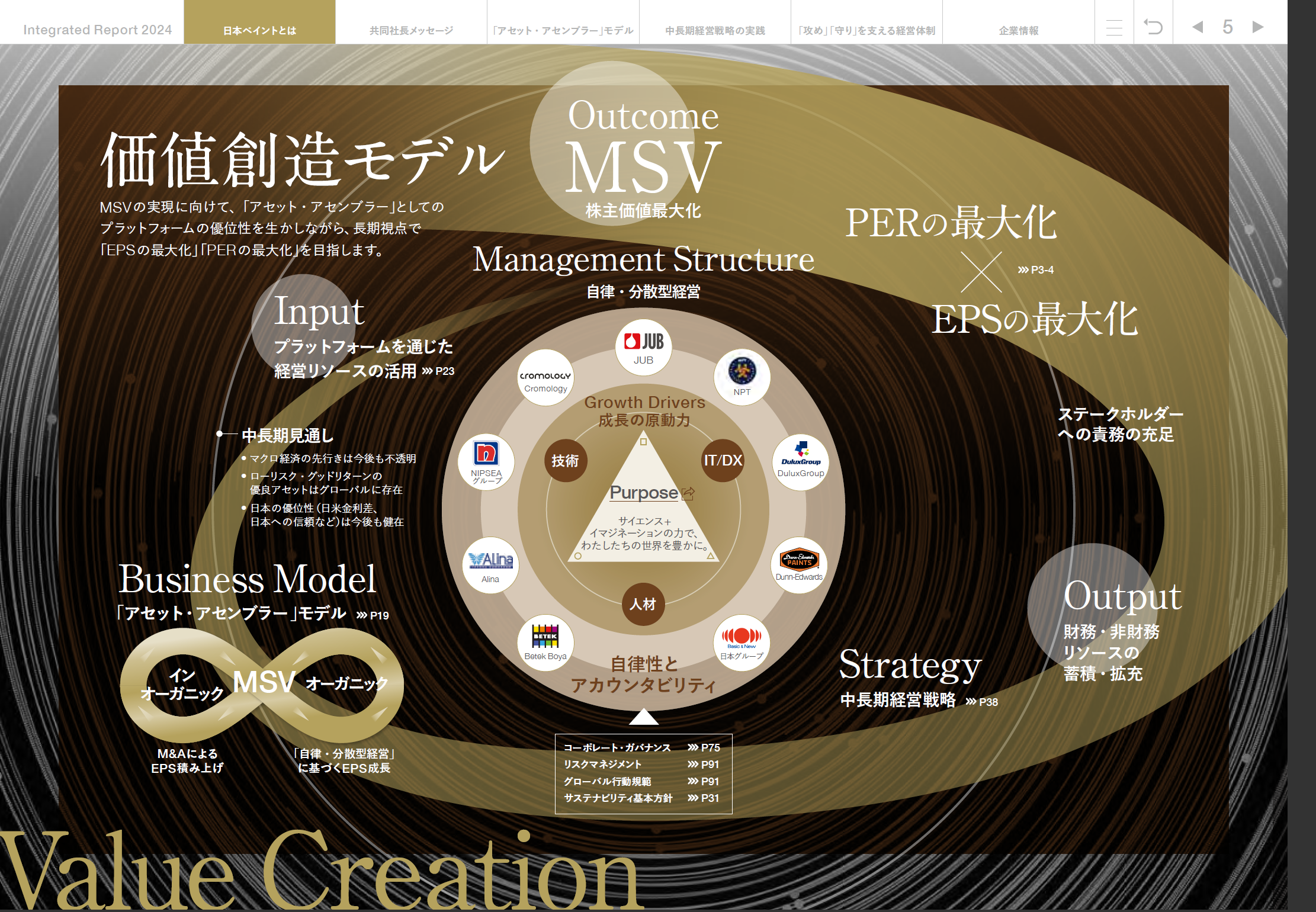

たびたび取り上げて申し訳ないが、日本ペイントホールディングスの「価値創造モデル MSV」のページは生成AIにとって解釈しづらい要素が多々詰まっている。

真ん中に「Management Structure」として丸い円の中に関連企業のロゴ(社名はしっかりと文字化されており、その点は大いに評価できる)が配置され、その内側に「Growth Drivers」として3つのものが示されており、その中に「Purpose」が示されている。人間はこのような階層構造を持った図を簡単に読み取ることができるが、現時点での生成AIには理解が困難のようである。さらにその周囲にInputからOutputに繋がり、最終的にOutcomeへと上昇していくような渦状の曲線が描かれていることに注目してほしい。人間はこのような図から「株主価値が大きくなっていくようなイメージ」を感じ取ることができるが、現時点の生成AIは何も感じ取ってくれない。前回(Vol,2)のコラムでも書いたとおり、生成AIはこのページに示されている価値創造モデルを読み取ることができなかった。その理由として「破滅的忘却」と「ハルシネーション(幻覚)」の可能性を示したが、そもそもこのページの内容を正確に読み取れなかった可能性が高いとも感じる。

日本ペイントホールディングス「価値創造モデル MSV」

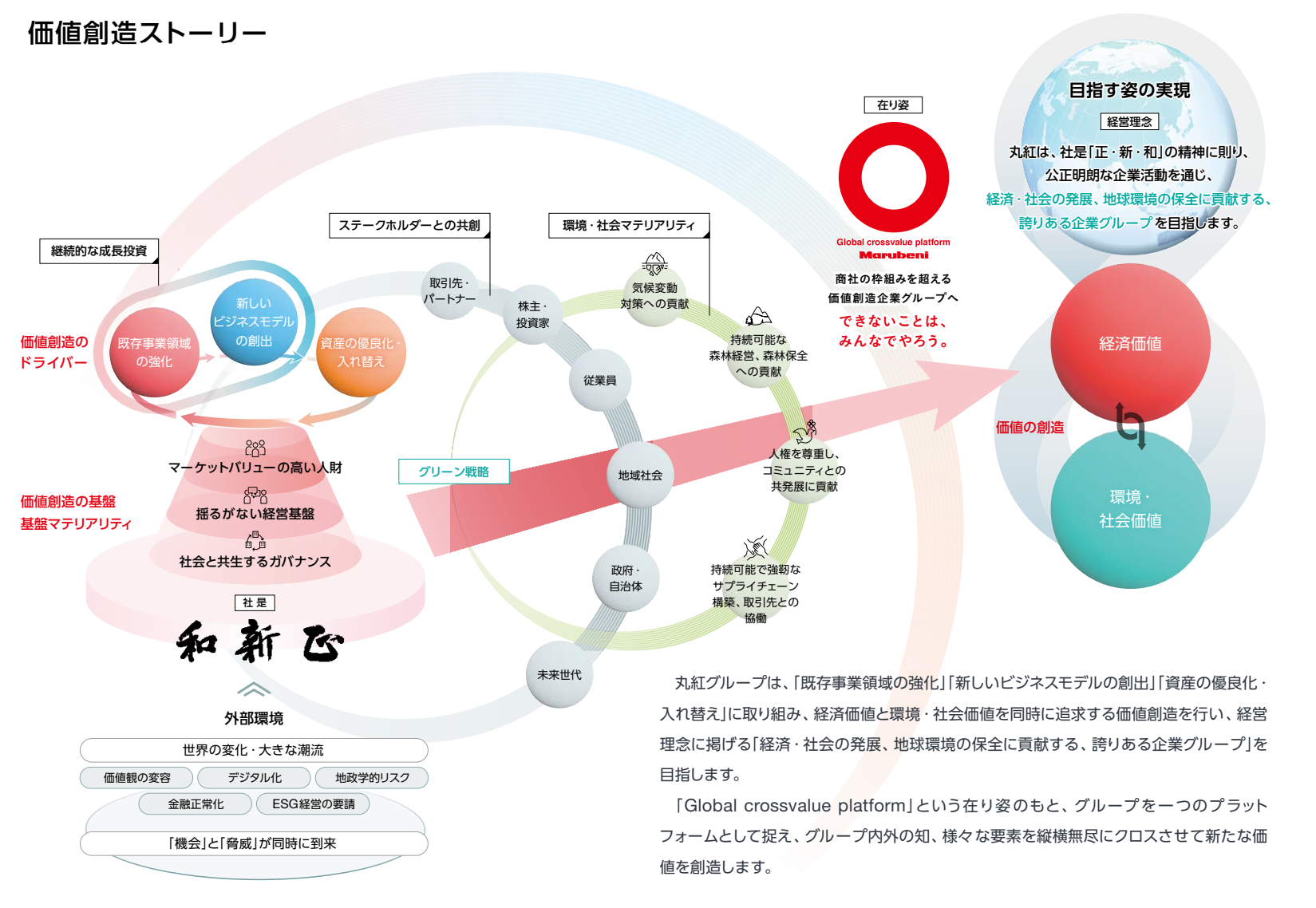

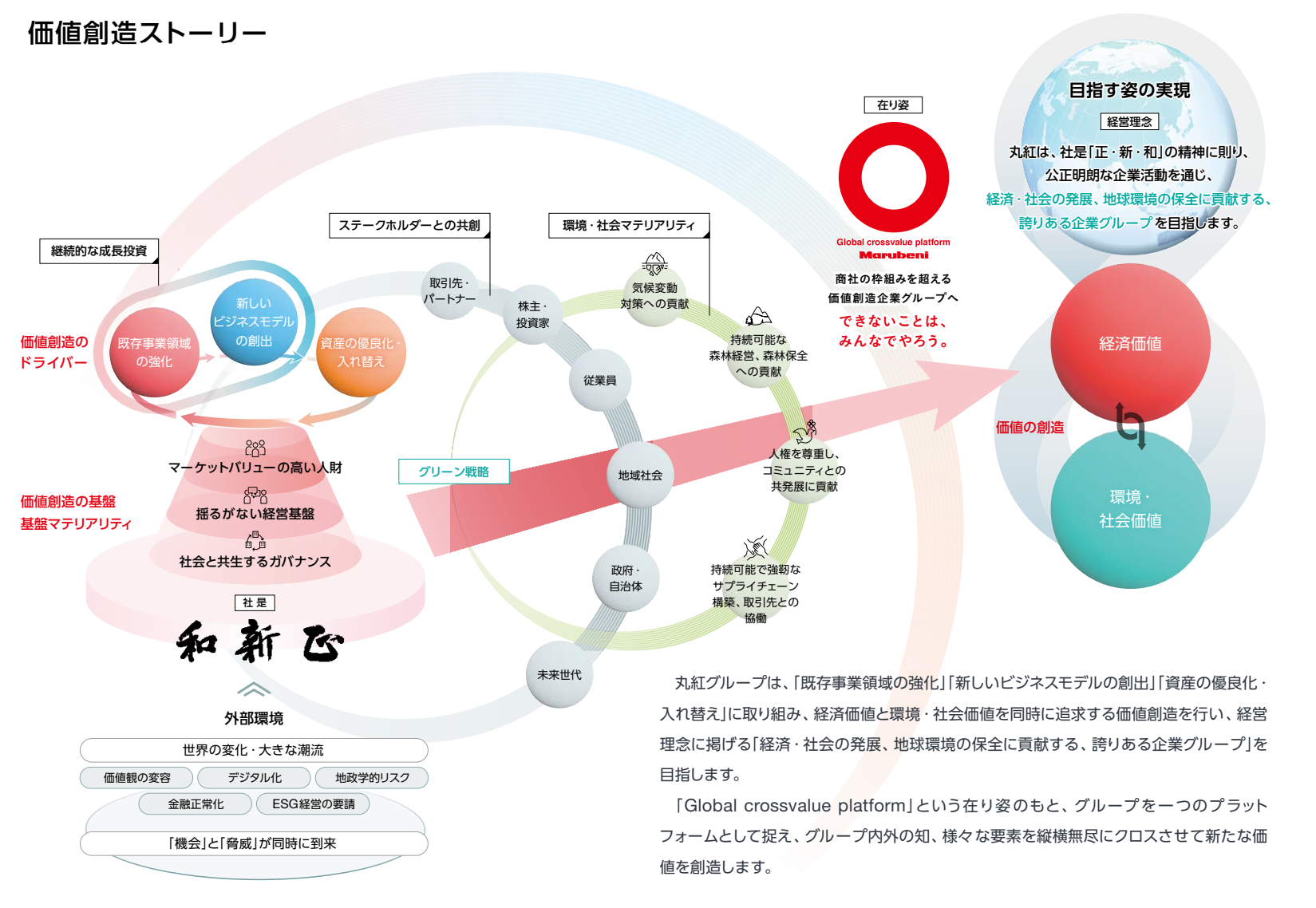

同様のことは丸紅の「価値創造ストーリー」にもみられる。同社の「価値創造基盤」(図の左下)から「価値創造」(図の右上)に向かって、大きな上向きの矢印が書かれている。人間はこの図から、同社の持つ価値創造基盤が価値創造を大いに飛躍させる(かもしれない)ことを読み取ることができるが、生成AIはそこまでは読み取ってくれない。この図をうまく解釈できていなかったことは、前回(同)のコラムで指摘したとおりである。

丸紅「価値創造ストーリー」

個人的には、価値創造ストーリーのような統合報告書において最重要なトピックは、図で分かりやすく示すこともさることながら、「しっかりと文章で説明する」ことが重要だと常日頃から思っている。まずは文章でしっかりと説明すること、そのうえでイラストを用いて深く直感的な理解をアシストすることが肝心である。図やイラストだけに語らせようとしてはいけない。

図中の文字はテキストデータ化すべき

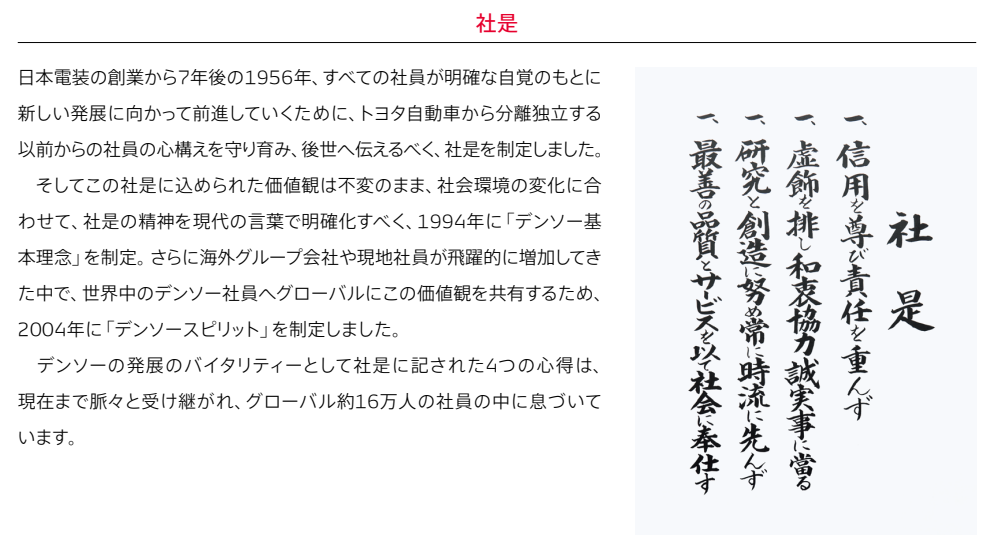

丸紅の統合報告書には社是が書かれたページがある。具体的には「正・新・和」の3文字が毛筆体のイラストで示されている。そこで、同社の社是について生成AIに尋ねてみたところ、以下のような回答が得られた。

・正(Fairness):常に公正・誠実に行動する

・新(Innovation):企業精神を持って創造・挑戦する

・和(Harmony):協調と信頼を通じて相互尊重を図る

この社是は、丸紅グループが「公正明朗な企業活動を通じて、経済・社会発展や地球環境保全に貢献する誇りある企業グループを目指す」という理念の中心に位置しています

丸紅グループ「価値観」

面白いことに表現は異なっているものの、内容的にはしっかりと意味が汲み取られている。実際の説明文と生成AIの回答を比べてみよう。

正

公正にして明朗なること

(Fairness):常に公正・誠実に行動する

新

進取積極的にして創意工夫を図ること

(Innovation):企業精神を持って創造・挑戦する

和

互いに人格を尊重し親和協力すること

(Harmony):協調と信頼を通じて相互尊重を図る

生成AIの回答には英訳までついている。毛筆体で書かれた社是をここまで正確に読み取ることができたのは、単に毛筆体のイラストを示しただけでなく、しっかりとテキストデータとして説明がなされていたからだ。統合報告書の他の部分も参照しながら、英訳を補足したり表現を微妙に変えたりしているのは、むしろ理解を深めてくれたかもしれない。そう思うと、やはり生成AIは侮れない。

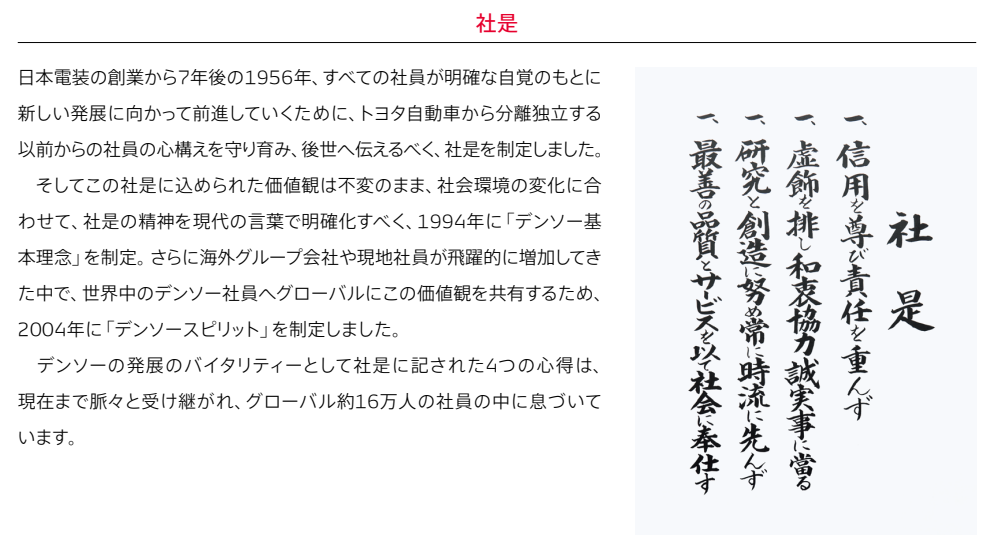

デンソー「社是」

同じように毛筆体で掲記しているデンソーの社是について生成AIに尋ねてみたところ、以下のような回答が得られた。

デンソーの「社是」(The DENSO Creed)は1956年に制定され、その後「デンソー基本理念」「デンソースピリット」として発展しながら今日まで受け継がれてきた、企業の原点にあたる行動指針です

社是(The DENSO Creed)の主要要素

・信用を尊び

「信用は、安心・信頼の証。…先人たちが愚直に積み上げてきた。油断すると一瞬にして失われ、貴重なものであることを心に刻もう」

・責任を重んず

「信用を守る。積み重ねる。そして、次の世代に受け継ぐ。強い気持ちで行動し、やり遂げよう。自分の役割を全うしよう」

これらの言葉が、「信頼と責任」という価値観を社員一人ひとりに根付かせ、判断や行動に立ち返る基盤として位置付けられています。

この回答を見る限り、2番目の「虚飾を排し和衷協力誠実事に当たる」、3番目の「研究と創造に努め常に時流に先んず」、4番目の「最善の品質とサービスを以て社会に奉仕す」は完全にスルーされてしまっている。実に社是の4分の3が無視されているのだ! 生成AIが理解できたのは社是の左側にある説明文の内容である。このことからわかるのは、図として示されたものの中に文章が入っている場合は必ずテキストデータとしてどこかに記述するか、あるいは「透明テキスト」として貼り付けておくなどの工夫が必要ということだ。

最近の生成AIツールの中には図で示されているものを解釈するため、OCR(光学文字認識)をかけてテキストデータ化し、そのうえで回答を試みようとするものがある。しかし現時点では原因不明のエラーが多発し、十分にその機能を果たしているとは言い難い。仮にできたとしてもOCRの精度は決して高いとは言い切れず、今後の発展が期待される。

表は横方向に読ませることが重要

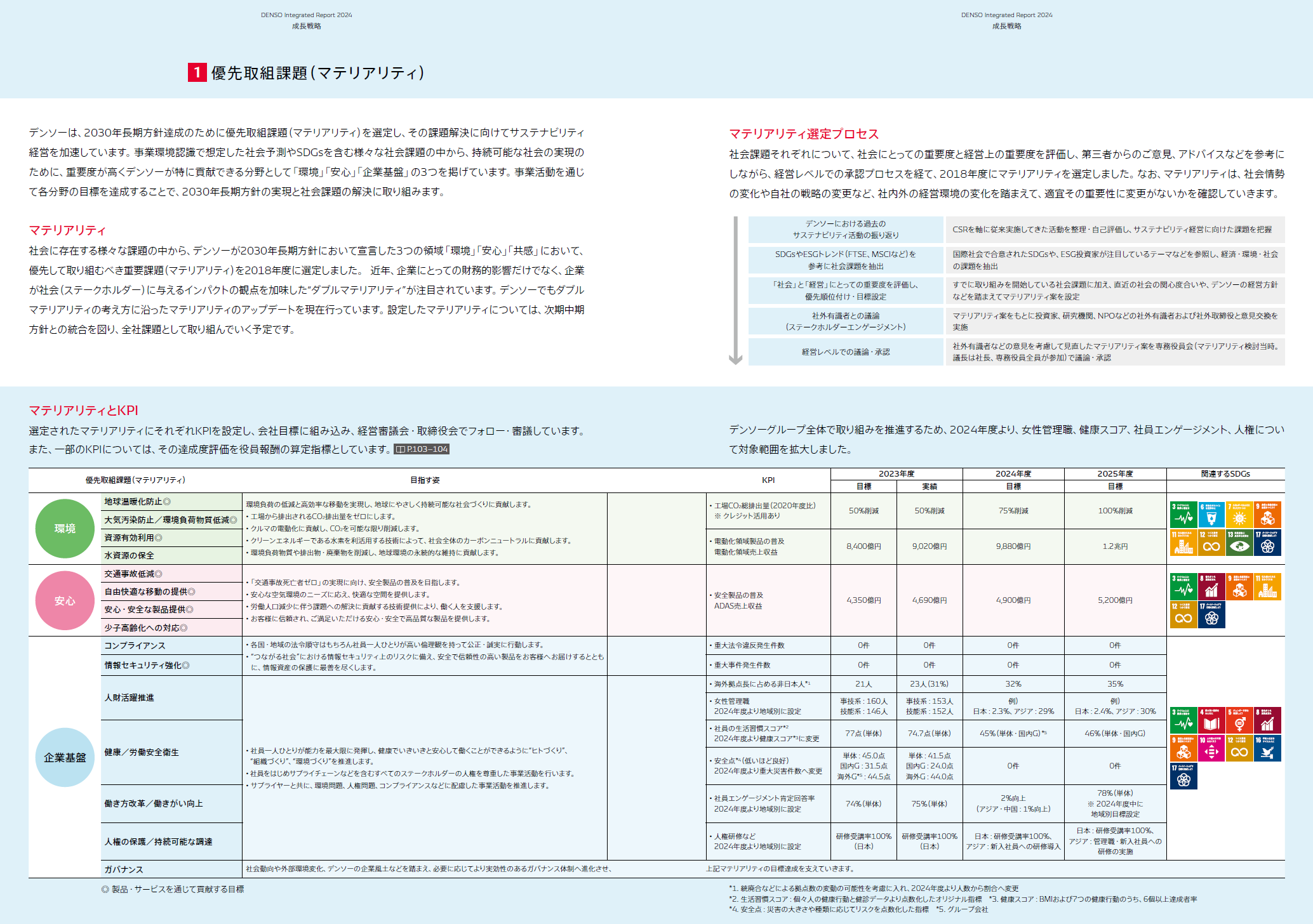

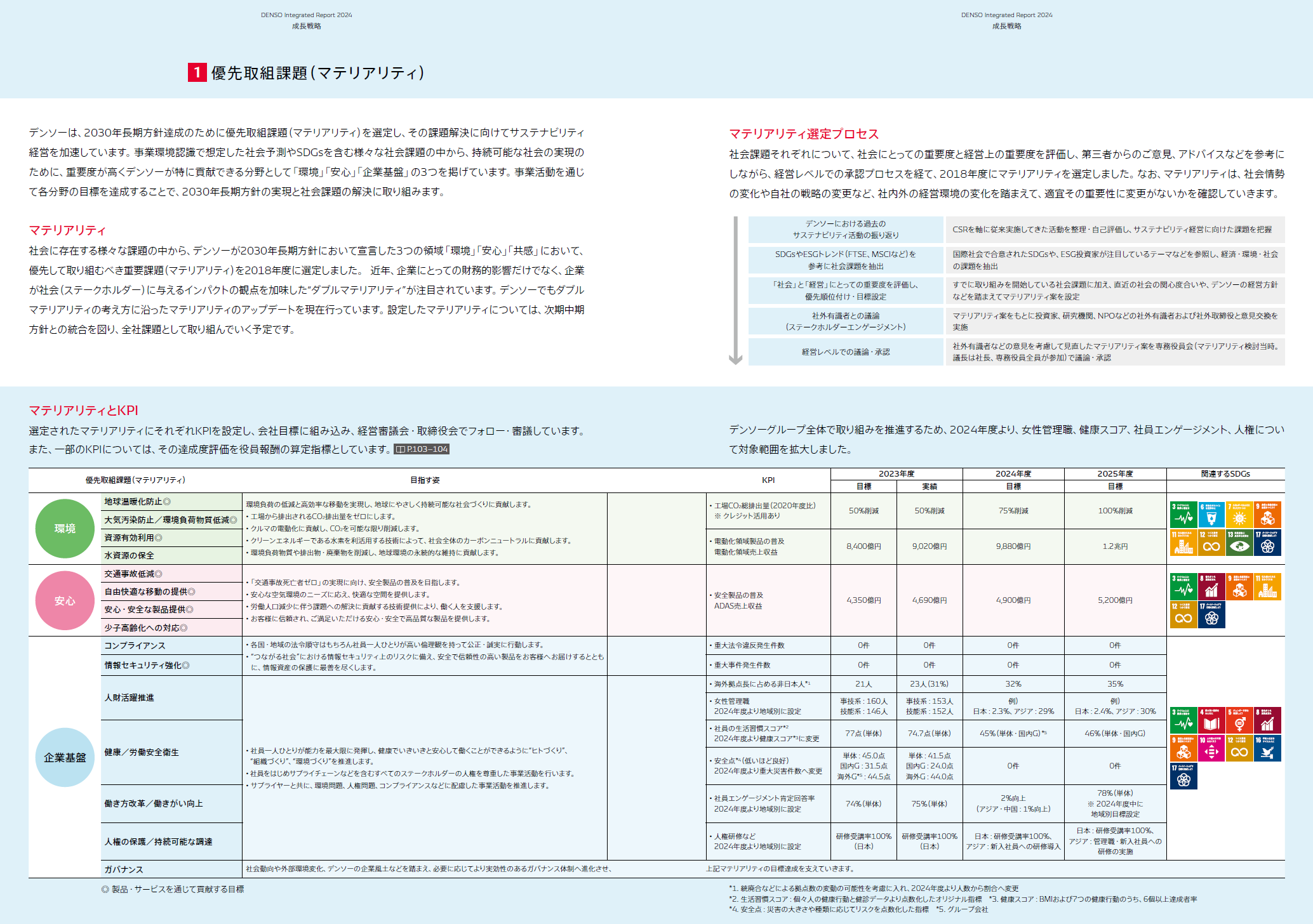

これまでの経験上、生成AIは表で示された説明についてうまく理解できないことが多い。たとえばデンソーの統合報告書で、マテリアリティに関するページに「マテリアリティとKPI」をまとめた表が示されている。

デンソー「マテリアリティとKPI」

この表について、前回(同)のコラムでは3番目のマテリアリティとして指摘されている「企業基盤」について、いくつかの欠落が生じていると書いた。しかしながら、全体的にはよく捉えられていると感じる。

注意しなければならないのは、このような表による説明は経験上、生成AIはうまく解釈してくれないことが多いということだ。かつ、十分に解釈してくれない表には、ある特徴があることもわかっている。具体的には、表における項目と説明の配置は「左側に項目・右側に説明」とすべきであり、「上側に項目・下側に説明」と配置した場合はうまく解釈してくれないというものだ。

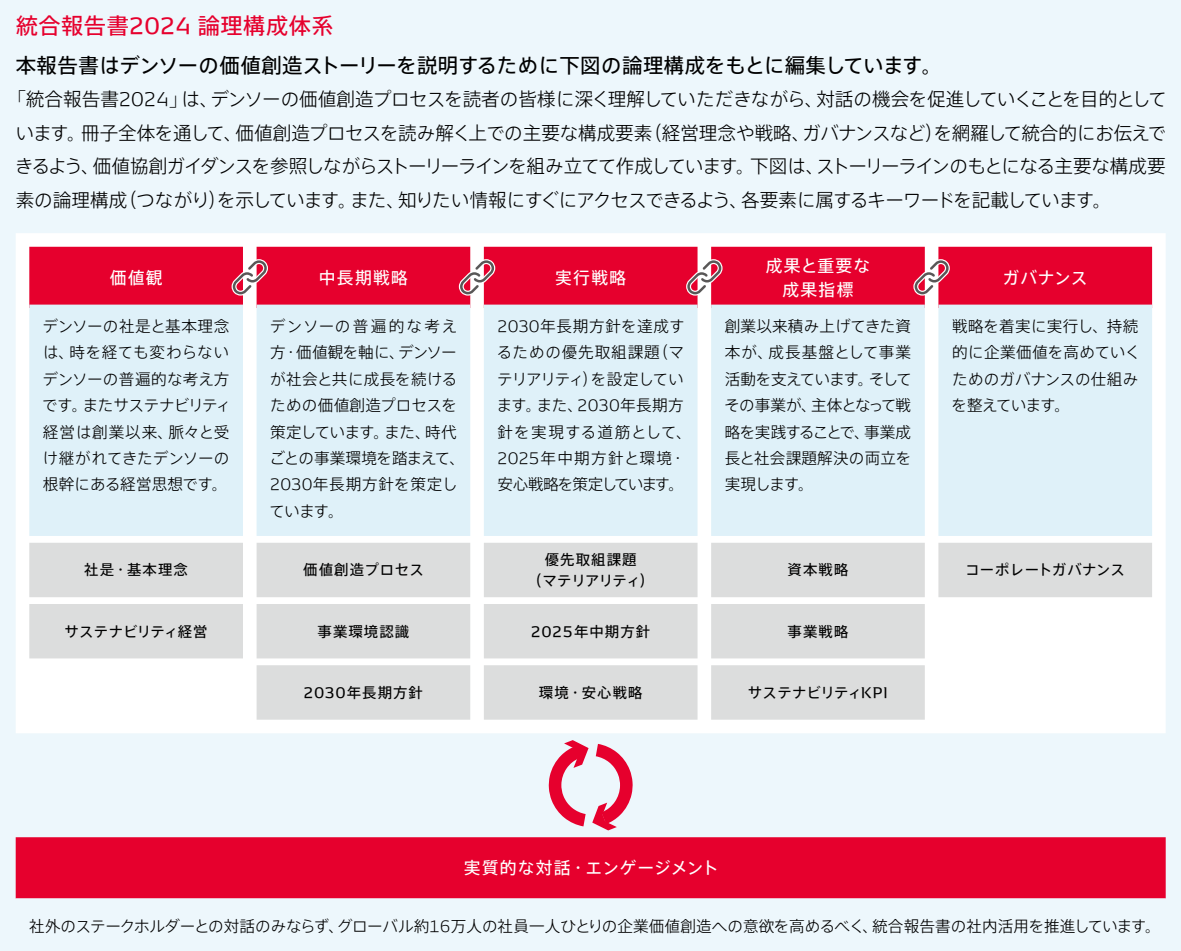

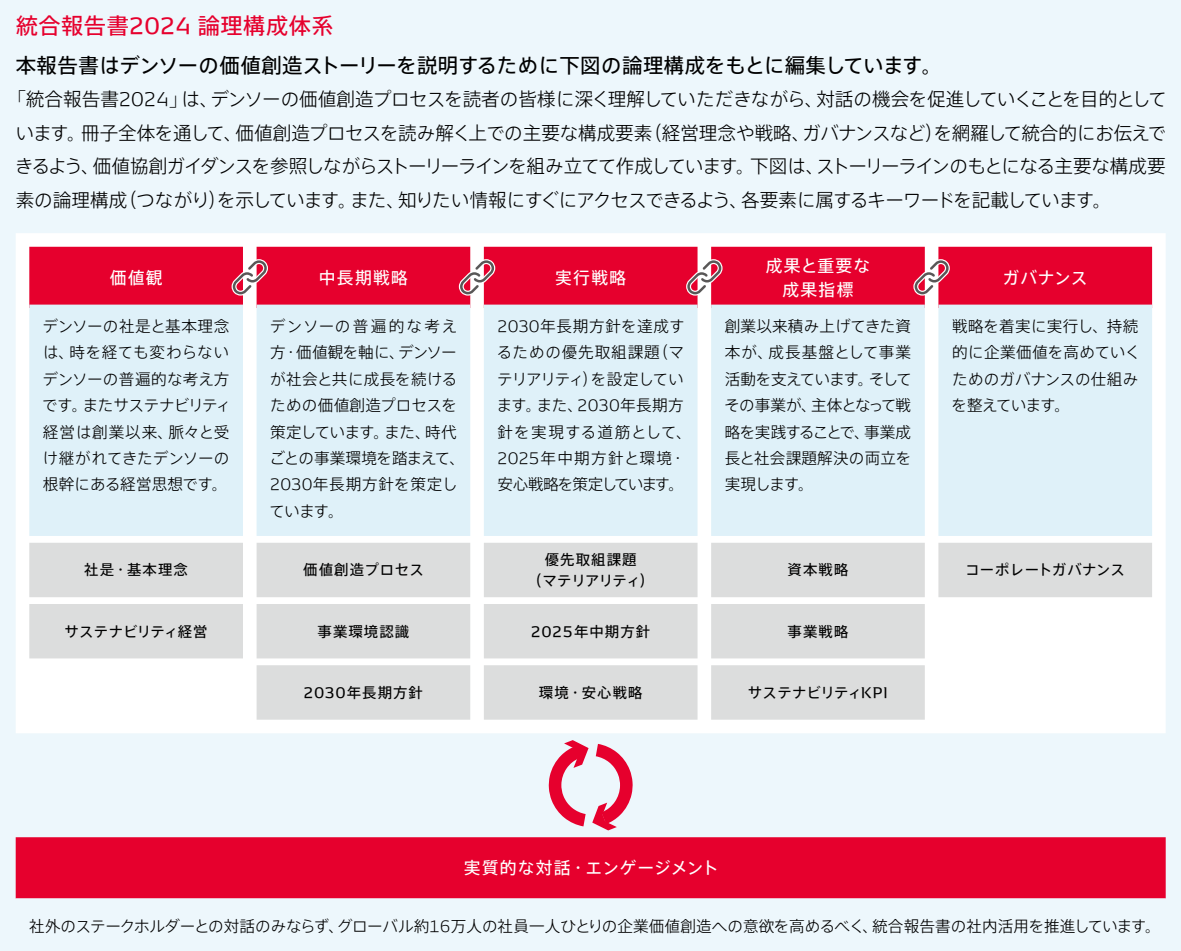

デンソーのマテリアリティの表は左側に項目があり、その右側に詳細な説明がなされており、現時点での生成AIにとっては理解しやすい配置となっている。それでも完璧ではなく、いくつかの説明が欠落している。同じくデンソーの統合報告書で「論理構成」に関する説明では上側に項目、下側に説明が配置された表になっている。

デンソー「価値創造プロセスにおける構成要素」

そこで当該報告書の論理構成について生成AIに尋ねたところ、以下の回答が得られた。

統合報告書 2024 の論理構成体系

本報告書は、「価値創造ストーリー」を明確に伝えるため、以下の論理構造に沿って構成されています。

・企業理念を軸とした価値創造プロセス

デンソーの不変の社是や基本理念を起点とし、過去から未来へと続く一貫した価値創造の流れを構成。

・2030長期方針 → 2025中期方針 → 環境・安心戦略

長期・中期計画とそれを達成するための環境・安全(安心)に関する重点戦略が階層的にリンク。

・財務・非財務資本(人的・製造・知的・自然・社会資本)の強化策

各種資本に対する取り組み状況を示し、資本同士の相互作用による競争力強化を示す。

・資本を基にした競争力と事業モデル

複数資本の相乗によって独自の競争力が形成され、それがいかに社会的価値と経済的成果につながるかを説明。

・コーポレートガバナンスやリスク・コンプライアンス体制

戦略の実行と継続性を支える統治の枠組みや運用体制を明示。

・ステークホルダーとの対話の位置付け

統合報告書を社外だけでなく社内コミュニケーションにも活用し、フィードバックを取り込む姿勢を重視。

実際のページの内容と見比べれば、先ほどのマテリアリティに比べてかなり精度が落ちていることに気づくだろう。このような縦組みの表について、うまく解釈できないという事例をこれまで数多く見てきた。読み手としてのAIを意識するのであれば、表は横組みで作成するのが吉ということになる。

AIに正しく読み取らせる3つのポイント

坂上 学(さかうえ まなぶ)氏

法政大学 経営学部 経営学科教授

博士(経営学)(2017年9月 大阪市立大学)

商学修士(1991年3月 早稲田大学)

大阪市立大学(現大阪公立大学)商学部学助手・講師・助教授、同大学院経営学研究科准教授を経て2009年4月より現職。米国イリノイ大学客員研究員(1999年)、豪州アデレード大学客員研究員(1999~2000年)。

日本ディスクロージャー研究学会会長(2018~2019年)、日本経済会計学会会長(2021~2024年)ほか、多くの学会にて評議員・理事等に就任。税理士試験委員、不動産鑑定士試験委員、証券アナリスト試験委員、経済産業省・非財務情報の開示指針研究会委員、環境省・環境情報開示基盤整備事業ワークショップ委員等を歴任。

現在の研究テーマは「非財務情報の開示内容および開示方法に関する研究」で、とりわけXBRLを利用した情報開示に関心がある。主な著書に『事象アプローチによる会計ディスクロージャーの拡張』(中央経済社、2016年、経営分析学会森脇賞受賞)がある。

掲載日:2025年7月10日